~楽描庵~

このスペースを介して少しでも僕の事を解って頂けたらましたら幸いです。

昔から「好きこそものの上手なれ」陳腐で使い古された言葉ですが、その通りだと思います。

当HPに触れた方は少なくとも絵に興味をお持ちの方でしょう。

その中で、自分もこの様な絵を描いてみたい、描けるようになりたいと思われた方もいらっしゃるかも知れません。

その様な方の為に少しずつではありますが、絵が完成に至るまでをステップ毎に画像を併用しながらUPして参ります。

コロナ関連の中、生活環境が元通りになるのには時間がかかりそうです。

その間を利用して、楽しい時間を過ごせたら正に一石二鳥です。

是非、得意ジャンルとしてのスキルアップしてください。

油彩画は多少の知識や経験値はある程度必要とされますが、『鉛筆画』にはそれほどの知識は不要です。

誰でも幼少期、クレヨンやクレパスで落書きのご経験はおありでしょうし、塗り絵もしかりです。

デッサンなどと改まる事無く、教科書に載っている写真などに悪戯書きをした経験はないですか?

絵を描くのは不得意でも、この悪戯書きに特異な能力を発揮する人がいます。

それはとても得難い能力だと思います。

在るモノをそのまま描く事は多少の絵心さえあれば可能ですが、上記の能力がある人は、一皮むけた絵が描けます。

落書きばかりしている子が居ましたら、その能力を上手く褒めながら伸ばしてあげてください。

多少の親バカになっても構いません、末は大化けするかもしれません、よ・・

徐々に本題に移行していきますが、モチーフは何でも構いません。

凡例と同じようなご自宅のペットでも結構ですが、先ずは上手く描こうと力まない事です。

出来不出来は論外です。

描いたものを見せ合って、笑いが生まれ、その事によって幸福感が得られましたら幸いです。

【 作品凡例 1 】(鉛筆とは異なる炭材を使用しています)

黒いニャンコの写真を基にした作品制作の過程です。

① この様な写真を絵にする場合はデッサンといっても 目の位置、鼻の位置をとらえる事しか出来ません。

ワンコやニャンコの場合は輪郭を捉えようとしても もともと体毛ですからハッキリとした輪郭と描くのは良くありません。

明確に描くと後で消しずらくなりますから、殆んど点に近い細線で自分がわかるようなデッサンとなります。

バックのボカシのとき、体毛の位置を想定しながら作業します。

② 目鼻の位置を決めたら、写真を見ながらアバウトな毛並みを描いていきます。

この時点では果たして絵になるのかなあ、なんて思いながらの作業ですが、ある意味、作品のベースとなるものですから、心持ち気を入れます。

③ ②で描いた線をボカシていきます。

紙に指紋が付いたら消せなくなりますので、基本、手袋着用での作業となります。

ボカシ作業が大体終わったら、目の位置を重点的に描き込んでいきます。

今回の場合は、目に着色しますから輪郭だけとなります。 着色無しの場合は、きちんと描き込んでいきます。 生物画の場合は、目が一番のポイントですから、最初に描いていくのがセオリーです。

④ 目の部分以外に少しずつ加筆していきます。

最初に着色してしまうと汚れた場合に消すことが困難となります。

目がシロヌキの状態ですから、何となくイメージが浮かびませんが、この時に目がいかに大切なポイントとなるか、あらためて実感できます。

⑤ 目に着色します。

目が入ると作品が一気に生きてきます。

写真を参考に、自分なりに多少の創作は構いません。

ただ、注文画の場合は余り加工すると異なったイメージの子になってしまいますから注意は必要です。

⑥ さあ、いよいよ完成に向けての仕上げ作業となります。

黒い子の場合は手間はかかるし、紙の汚れも気になりながらの作業となりますが仕上がりは作品がしまります。

写真を綿密にチェックしながら最後に髭をいれ、サインを施したら完成です。

写真で判り難い箇所は自分なりに創作しますが、描く側の負担が少ないほど、いい作品に繋がります。

【 作品凡例 2 】(炭材使用)

馬の写真が作品になるまでの過程を細かく表示いたします。

炭材ですから普通の鉛筆に比べ多少難易度はUPしますが、仕上がりの濃さ、描き応えには雲泥の差があります。

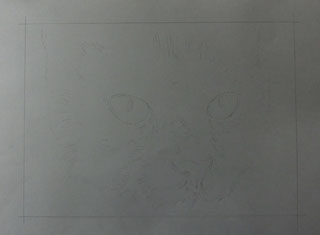

①

大まかに目の位置を決め、大体のデッサンをします。

大体ではあっても、最終的にはこのデッサンが完成へのベースになりますから大事な作業となります。

②

①の作業を更に進めていきます。

単純な作業ですが毛並み等、ある程度は写真に忠実に描いていきます。

③

②の作業がある程度終わったら、全体をボカシます。

同時にバックにもボカシも施します。

④

目に着色します。

通常、色彩を施す場合、汚れたら修正できませんので最後の工程になりますが、馬の体色が栗毛ですから左程汚れないと判断しました。

(体毛が黒色の場合は真っ黒になってしまい、知らず知らずのうちに汚れてしまいます)

当然ながら、生き物は目が命です。

目が入った時点で、一気にデッサンに生気が吹き込まれますからとても大事な作業となります。

⑤

目の周囲を重点的に描き込んでいきます。

F6号サイズ(A3とほぼ同じ)ですからA4サイズのように簡単には終わりません。

少しずつ加筆していくと共に全体が見えてきます。

⑥

アバウトながら、何とか全体に第一段階の作業が終わりました。

まだこの時点では僕の中ではデッサンの過程ですから、愉しさはそう感じられません。

⑦

③と同様に再度ボカシを施します。

毛並みを描き込んではボカシの作業を繰り返すことで、存在感が増していきます。

通常、描いてはボカシ、描いてはボカシの作業を4、5回繰り返します。

⑧

ボカシを施しますと毛並みは擦れてしまいますから、再び描き込んでいきます。

この時点から段々と完成に向かっての作業となり、少しづつ力が入っていきますから愉しさを感じ始めます?

絵が大きくなる程に作業も大変ですが、僕の場合、大きな絵に比例して力が入っていきます。

(余談ですが、絵の売買の世界では大きさと価格は反比例していきます。簡単に言えば、大きくなるほど値引き率は高くなっていくという事です。)

毛並みと併せて血管などを子細に観察しながら描き込んでいきます。

⑨

ようやく第二段階の作業が終わりましたが、これからが完成へ向かっての最終作業となります。

全体を見渡しながら濃淡と筆圧を駆使して表現していきます。

この時点で髪(たてがみ)は描き込んでいませんが、目の次に難しいのが髪の表現となります。

鉛筆ですので、油彩画等のように簡単にはいきません。

⑩

いよいよ完成です。

鬣を描き込み、目の周囲、毛並みも含め加筆を繰り返し納得が出来た時点でサインを入れます。

どの作品も同じことですが、作品は常にエンドレスです。

自分が決めるしかありませんが、額装して改めてじっくりと見た場合、どうして気になる箇所があったら修正を施す時もあります。

いずれにしても線の集合体での作品ですからそれなりの感慨もあります。

実際にチャレンジして、上手くいかない、何かアドバイスが欲しいと思われた方は

お問い合わせフォームよりお気軽にお問合せ下さい。

出来る範囲でお応えいたします。

この記事へのコメントはありません。